【HEVの充電の原理】電磁誘導とレンツの法則【ニッケル水素電池・リチウムイオン電池】

現在普及しているハイブリッド自動車(HEV)から徐々に普及しつつあるEV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド自動車)などには充放電が可能な二次電池が使用されています。

HEVにはニッケル水素電池が主に使用されていますが、自動車の軽量化、電池使用スペースの小型化が求められており、より高いエネルギー密度を有するリチウムイオン電池の導入が検討されつつあります。

特にHEVにおいて走行中からブレーキをかけ停止させる際に、このページで解説の電磁誘導の原理を使用して、ニッケル・水素電池やリチウムイオン電池に電気エネルギーを充電し、再利用できる仕組みになっています。

他にもIHコンロなどにもこの電磁誘導の仕組みは利用されており、きちんと理解しておきましょう。

こちらのページでは高校物理における

・磁束密度と磁束

・電磁誘導とは?

・レンツの法則とは?

というテーマで解説しています。

(※電磁誘導における誘導起電力の大きさはファラデーの電磁誘導の法則のページで解説しています)。

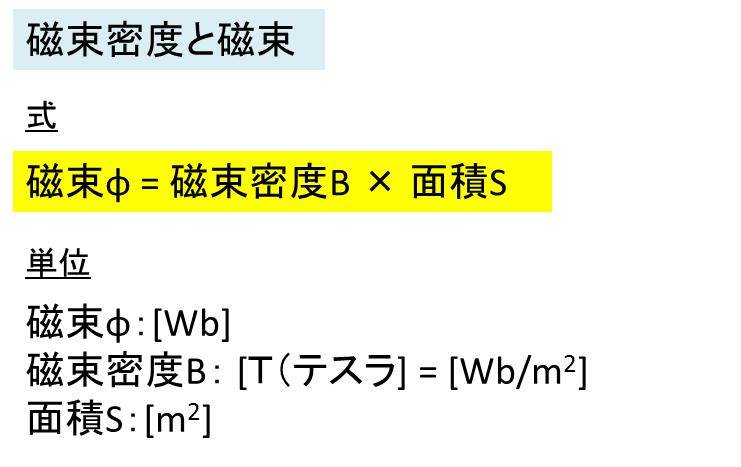

磁束密度と磁束

電磁誘導という言葉をご存知でしょうか?

電磁誘導は、身近なところですとIHコンロやモータなどに使用されており、コイル(導線をぐるぐると巻いたもの)を貫く磁束の変化により、電圧(誘導起電力)が発生する現象のことを指します。

この電磁誘導を解説する前の前知識として、関係の深い磁束と磁束密度について解説します。

磁束密度は磁束線の数で表現できる、つまり磁束線が多いほど磁束密度が大きいです。

また、磁束密度の定義は単位面積(1m^2)当たりにB本の磁束線が貫くというものです。

よって磁束は面積の大きさSm^2を貫く磁束線の数といえ、磁束φ=磁束密度B × 面積S で表されます。

関連記事

ハイブリッド自動車(HEV)、EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド自動車の特徴は?

ニッケル水素電池の反応と特徴

リチウムイオン電池の反応と特徴

エネルギー密度とは?

ファラデーの電磁誘導の法則とは?誘導起電力の大きさ

電磁誘導とは?

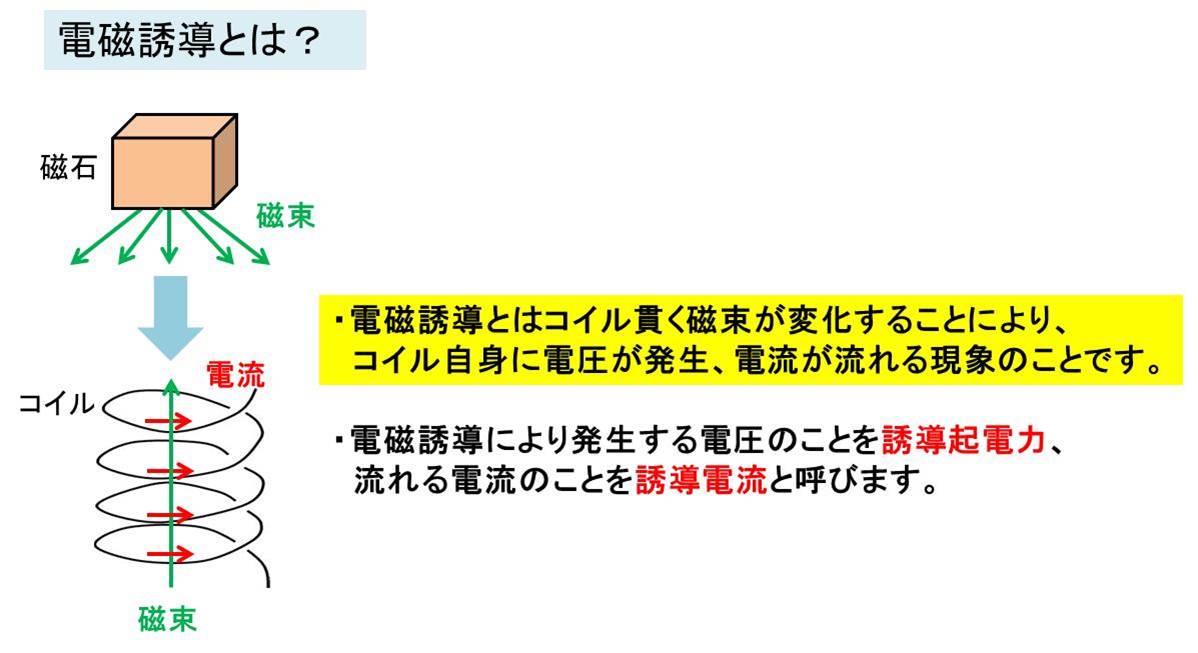

それでは、本題の電磁誘導について解説します。

まず、解説前にコイルという言葉が出てきますが、コイルとは導線をグルグルと巻いたもののことです。

そして、電磁誘導とはコイル貫く磁束が変化することにより、コイル自身に電圧が発生、電流が流れる現象のことです。

身時な例ですと磁石をコイルに近づけたり、遠ざけたりすることで電磁誘導が発生します(下に具体例を記載しています)。

電磁誘導により発生する電圧のことを誘導起電力、電流のことを誘導電流と呼びます。

磁束の変化の仕方と誘導起電力、誘導電流の向きには、関係があり、

この関係を定めた法則をレンツの法則と呼びます。

関連記事

ハイブリッド自動車(HEV)、EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド自動車の特徴は?

ニッケル水素電池の反応と特徴

リチウムイオン電池の反応と特徴

エネルギー密度とは?

ファラデーの電磁誘導の法則とは?誘導起電力の大きさ

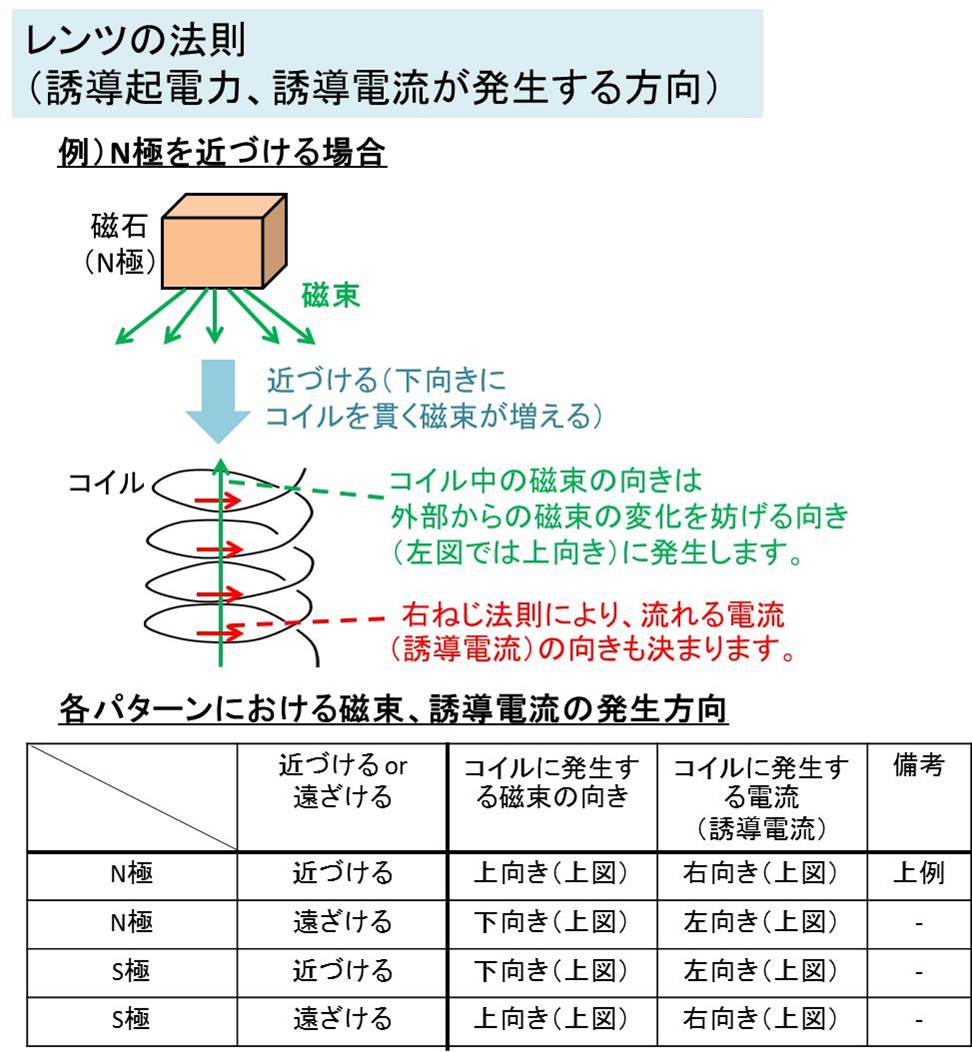

レンツの法則とは?

レンツの法則とは、磁束の変化を妨げる向きに電流が流れるよう誘導起電力が発生するという法則

のことです。

磁石をコイルに近づける場合の例において解説します。

下図のよう、磁束を出す極である磁石のN極をコイルに近づける場合を考えます。

この時、N極から下向きにコイルを貫く磁束が増えます。

そして、レンツの法則によりそれを妨げる向き、つまりコイルからは上向きに磁束を発生させようと、

下図のよう誘導電流が流れます。

ここで誘導電流が流れる向きは、右ねじの法則に従います。

※N極、S極を近づけたり、遠ざけたりする問題は良く出ますので、上にまとめてみました。

きちんと理解しましょう!

関連記事

ハイブリッド自動車(HEV)、EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド自動車の特徴は?

ニッケル水素電池の反応と特徴

リチウムイオン電池の反応と特徴

エネルギー密度とは?

ファラデーの電磁誘導の法則とは?誘導起電力の大きさ

磁束と磁束密度の定義・違いは? 関連ページ

- SI単位

- 密度とは?比重とは?密度と比重の違いは?【演習問題】

- ミリ、ミクロン、ナノ、ピコとは?SI接頭語と変換方法【演習問題】

- 電位とは何?電位の定義は?

- 電気と電荷、静電気力

- 電流と電荷(I=Q/t)、電流と電子の関係

- コンデンサーと交流

- 電圧とは何か?電圧のイメージ、電流と電圧の関係(オームの法則)

- 直列回路における合成抵抗の導出と計算方法【演習問題】

- 並列回路における合成抵抗の導出と計算方法【演習問題】

- 合成抵抗2(直列と並列が混ざった回路)

- 電力と電力量の違いは?消費電力kWと消費電力量kWhとの関係 WとWhの変換(換算方法) ジュール熱の計算方法

- ジュール熱とは?ジュール熱の計算問題を解いてみよう【演習問題】

- 水の温度上昇とジュールの関係は?計算問題を解いてみよう【演習問題】

- コンデンサーの容量の計算式と導出方法【静電容量と電圧・電荷の関係式】

- コンデンサーを直列接続したときの静電容量の計算方法【演習問題】

- コンデンサーを並列接続したときの静電容量の計算方法【演習問題】

- コンデンサーのエネルギーが1/2CV^2である理由 静電エネルギーの計算問題をといてみよう

- 磁場とは何か?

- 電流と磁場の関係(電流がつくる磁場)

- 電流が磁場から受ける力(フレミング左手の法則)

- ローレンツ力

- 電磁誘導とレンツの法則

- ファラデーの電磁誘導の法則

- 各種電磁誘導の問題の演習

- 相互誘導と自己誘導(相互インダクタンスと自己インダクタンス)

- コイルを含む回路、コイルが蓄えるエネルギー

- 直流と交流、交流の基礎知識 実効値と最大値が√2倍の関係である理由は?

- 抵抗、コンデンサーと交流抵抗、コンデンサーと交流

- コイルと交流、交流のまとめ

- 光のエネルギー

- 物質波とブラッグ反射(ブラッグの式)

- 気体分子運動論とは?

- 気体分子運動論とボルツマン定数

- 電流の定義のI=envsを導出する方法

- 角速度(角周波数)とは何か?角速度(角周波数)の公式と計算方法 周期との関係【演習問題】

- クーロンの法則 導出と計算問題を問いてみよう【演習問題】

- 電気回路に短絡している部分が含まれる時の合成抵抗の計算

- 角速度(角周波数)とは何か?角速度(角周波数)の公式と計算方法 周期との関係【演習問題】(コピー)

- 自由落下(自然落下)における速度は? 計算問題を解いてみよう【演習問題】

- ばね定数の公式や計算方法(求め方)・単位は?ばね定数が大きいほど伸びにくいのか?直列・並列時のばね定数の合成方法

- 距離(位置)、速度、加速度の変換方法は?計算問題を問いてみよう

- 静止摩擦係数と動摩擦係数の求め方 静止摩擦力と動摩擦力の計算問題を解いてみよう【演習問題】

- 電流計は直列につなぎ、電圧計は並列につなぐのはなぜか 電流計・電圧計の使い方と注意点

- 抵抗が3つ以上の並列回路、直列回路の合成抵抗 計算問題をといてみよう

- 単振動における変位・速度・加速度を表す公式と計算方法【sin・cos】

- ホイートストンブリッジにおける計算問題を解いてみよう【ブリッジ回路の解き方】

- メートルブリッジの計算問題を解いてみよう【ブリッジ回路の解き方】

- 単振動における運動方程式と周期の求め方【計算方法】

- 単振動におけるエネルギーとエネルギー保存則 計算問題を解いてみよう

- v-tグラフ(速度と時間の関係式)から変位・加速度を計算する方法【面積と傾きの求め方】

- 相対速度とは?相対速度の計算問題を解いてみよう【船、雨、0となるときのみかけの速度】

- ロケットなどで2物体が分裂・合体する際の速度の計算【運動量保存と相対速度】

- キルヒホッフの電流則(キルヒホッフの第一法則)とは?計算問題を解いてみよう

- 単振り子における運動方程式や周期の求め方【単振動と振り子】